岡崎で少しだけ加工指導しました。

加工講習会を見に行ったあと、修行先の方から工場で石の叩き方を教えてほしいと言われたので、懐かしの修行先の会社へお邪魔しました。

社員さんや修業生の練習している様子を見て、悪いところを教えてほしいとのことでしたので何点かアドバイスさせて頂き、

実際に叩いて見せてほしいと言われたので少しだけさせて頂きました。

後日作る時間が10分早くなったと連絡がありました。

少しは役に立てたみたいで嬉しいことです。

長男と岡崎へ行ってきました。

長男が見習いを始めました。

少しでも外の世界を学び知る為に、時間のある時には出かけようと、今回は私の第2の故郷(修行先)の岡崎で加工講習会があるというので、見学に連れて行ってみました。

10数人の受講者が可愛いお地蔵様の顔をコンプレッサーという空気圧で振動する道具で作っていました。

中には女性の方もおられ熱心に作業されていました。

息子がその姿や姿勢を見てどう思ったか、どう感じたかは本人にしか分かりませんが、今後の息子の行動に期待したいと思います。

2022三重県技能士会ものづくりフェア 勾玉づくり体験をしてもらいました。

三重県松阪市にある三重こどもの城でものづくりフェアがありました。

石工ブースでは勾玉づくり体験をしてもらいました。

開演前からたくさん並んできてくれました。

用意していた個数は開演前午前の部・午後の部共に予約で埋まりました。

体験していただけなかった人ごめんなさい。

どちらも大盛況でした。

子どもたちは一生懸命作ってくれていました。

来て頂いた方ありがとうございました。

次回は来年の1/29(日)に鈴鹿イオンであります。

ご興味のある方は来てください。

三重県名張市の神社様。石積み工事スタート。

名張市の住宅地の中にある神社様の石積工事を受注させていただきました。

まずは基礎の掘方から。ダンプとユンボを借りてきて約40mの長さを掘って行く。

掘り方だけで5日程かかり、土もたくさん出ました。

その後生コンを打つ型枠を設置して生コンを流し込み、全部で7.75㎡も入りました。

これでベースは出来上がっていますが、これからが石工の仕事です。

高いところで8段もの石積み。

腰をやってしまいそうですが頑張って積んでいます。

石の積み直しをしました。

荷物の配送をしていたトラックがもみじの木にぶつかってしまい、その勢いで木が倒れかけ、木の根元に積んであった石積が押し出されて膨らんだので見に来て欲しいとのご依頼を受けました。

まずはもみじの木を元に戻さないといけません。山側の木の根元を掘って木を引っ張り起こす。なかなか根が張っていて引っ張り起こせなかったので最小限の根を切らせてもらって引っ張り起こしました。

元の位置よりも高い位置に植え直しさせていただきました。

その後はもみじが枯れないことを祈りつつ石積の修理作業に突入。

まず、写真を撮って石を解体。数が少ないので番号を振らなくてもOK。そのまま2段石を下ろし、石を押してる土をどけて元の場所に石を積みなおす。

昔は石を積んで後ろに石を詰めてあったと思いますが、今は補強でセメントを入れました。

そして最小限にすきまに目地を入れて石積完成。

斜面も土を入れて締め固めて復旧。

そしてお客様の要望で崩れた土の上に杉苔張り付けて完成。苔が枯れないように、毎日お施主様が水やり頑張りますとおっしゃられていました。

小松石(安山岩)でカエルの彫刻を制作しました。

お寺様の奥様のご依頼で、石でカエルを作ってほしいとのご要望を頂きました。

カエルは初挑戦のため、いろいろな角度の画像を出してカエルといっぱいにらめっこ。

石種は小松石(安山岩)神奈川県真鶴で採れる関東の最高級石材です。

蓮の上で休憩しているカエルをイメージして作ることにしました。

作るからには少しでもリアルに作りたかったので、時間をかけて家族にも従業員さんにも見てもらいながら、何度も石とにらめっこして作っていきました。

彫刻は難しい。硬いものを柔らかく見せるところとか。でも楽しい。楽しいから作れる。

お寺様に納めたカエルちゃん。この先もずっとお寺を見守ってくれることを願います。

また次の挑戦に向かいます。

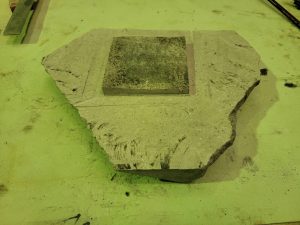

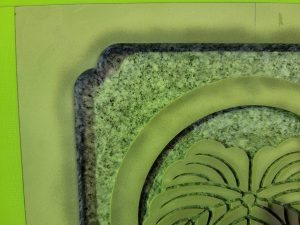

奈良県宇陀市でお墓を建てさせて頂きました。

奈良県宇陀市の寺院墓地に建てさせてただいたお墓。

石に文字を彫る場合、基本的にはサンドブラストという機械で彫るのですが、コンプレッサー(手彫り)で文字の中を綺麗に文字の底をさらって仕上げました。

比べないとわからいかもしれませんが、サンドブラスト仕上げより、コンプレッサー仕上げは彫ったところが白くなります。

サンドブラストで荒彫をしてから手彫りをするので通常の字彫の4~5倍時間が掛かります。でも、文字や家紋がくっきりはっきりします。

細部まで拘りたい方はご依頼ください。

月刊石材6月号に取り上げて頂きました。

月刊石材6月号に取り上げて頂きました。

今回の特集は文化財に携わっている石材店ということで、その中の一社に弊社も取材に来てくださいました。

有難い事です。これからも取り上げて頂けるように精進したいと思います。

京都にある大本山大徳寺に墓地を持っておられるお施主様より五輪塔制作の依頼を頂きました。

お施主様との御縁があり、自社で加工が出来る石屋という事で、五輪塔制作のご依頼を頂きました。

誠心誠意、心を込めて丁寧に制作しています。

私自身完成が楽しみです。

またご報告させて頂きます。

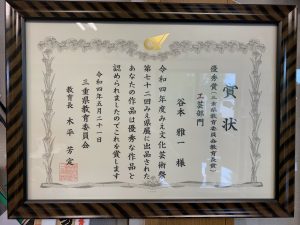

みえ県展表彰式に行ってきました。

先日第72回みえ県展の表彰式に出席してきました。

今まで彫刻部門の方に出品してきましたが、今回は工芸部門に出品させて頂きました。

結果ありがたいことに優秀賞を頂きました。

彫刻も工芸もとても奥が深く難しいですが、美しいものを作りたいという思いでいつも挑戦させてただいております。

工芸では初めての入賞を頂くことが出来本当にうれしかったです。

これからも挑戦し続けて行きたいと思います。